Artista immortale, che vive nei ricordi dei suoi milioni di fan e nella tradizione musical che regna attorno al globo, Judy Garland è una figura che ancora oggi pulsa nel pieno di un vero e proprio mito, grazie alle sue performance musicali senza tempo e alle sue interpretazioni cinematografiche, queste ultime partite con il glorioso Il mago di Oz del 1939.

E in un tempo in cui ormai il biography è una regola del giorno nelle grandi sale, basta guardare l’enorme successo del recente Bohemian Rhapsody, è ovvio che ad Hollywood non mancasse la voglia di rendere omaggio a questa signora dello spettacolo, traendo l’ispirazione da un’opera teatrale ad opera di Peter Quilter intitolata End of the rainbow.

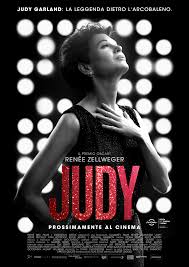

Per la regia di Rupert Goold, ecco quindi che questo Judy arriva in sala con l’intento di descrivere gli ultimi anni di vita della Garland, partendo innanzitutto dal suo viaggio in Inghilterra, dove la nostra ritroverà una nuova esperienza artistica; appoggiandosi sulle solide spalle della sua camaleontica protagonista, cioè una Renée Zellweger a dir poco immensa, il presente titolo si ambienta alla fine degli anni ’60, descrivendo l’esistenza della nota protagonista di E’ nata una stella presa tra amori familiari, esperienze di lavoro difficili, matrimoni complicati e la sorprendente conferma di icona gay per eccellenza.

In tutto questo viavai esistenziale la Garland saprà tirare anche le somme, facendo un raffronto tra ciò che la gioventù sui palchi le ha tolto e quello che il presente complicato che vive le sta insegnando, il tutto giungendo verso un epilogo che sappia glorificare la sua arte canora.

Con una forma che si avvicina più al prodotto televisivo che a quello cinematografico, Judy è un lungometraggio commemorativo che non sembra proprio avere il mordente adatto per appassionarsi al materiale di origine, pregno di parentesi interessanti ma mal gestite da un ritmo privo di enfasi.

Qua si assiste alla vita di un’artista difficile, complicata, ma col neo di non creare grande empatia quando serve, cercando di tenere certamente una distanza tra ciò che si racconta e quello che si vuole raccontare, senza tener conto del livello emotivo che si “dovrebbe” creare a proposito.

Goold non è proprio regista che si possa dire attento a questo particolare e con tutto ciò decide di affidarsi alla bravura della sua protagonista, una Zelleweger, sì in stato di grazia e resa simile alla Garland grazie ad un lavoro di trucco, però troppo ammiccante in determinate situazioni e di conseguenza eccessivamente macchinosa (per lei comunque una messe di premi e l’inevitabile candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista).

Forse un discorso a parte lo meritano le performance canore di questo Judy, ricreate dalla sua protagonista in tutta la propria perfezione, momenti in cui Goold sente il bisogno di affidarsi a giochetti registici consoni all’obiettivo (un lungo piano sequenza accompagna il primo momento canoro del film) e che danno un certo senso a questo futile film.

Tutto ciò quindi rende ben chiaro dove Judy volesse andare a parare, facendo a meno di sviluppare degnamente la vita della nostra Garland e mostrando al minimo indispensabile intimità (la storia col Mickey Deans interpretato da Finn Wittrock), vita familiare (la lotta per la custodia dei figli più piccoli) e rapporto con i propri fan (l’incontro con i due ammiratori gay discriminati dalla rigida Inghilterra anni ’60) come fossero dettagli obbligatori da mostrare ma non da sviluppare come si deve.

Si poteva fare di meglio, ma almeno la Zellweger salva l’intera operazione.

Mirko Lomuscio